Die Insel, die eine Stimme formte

Von Ray Berry am 30. Oktober 2025.

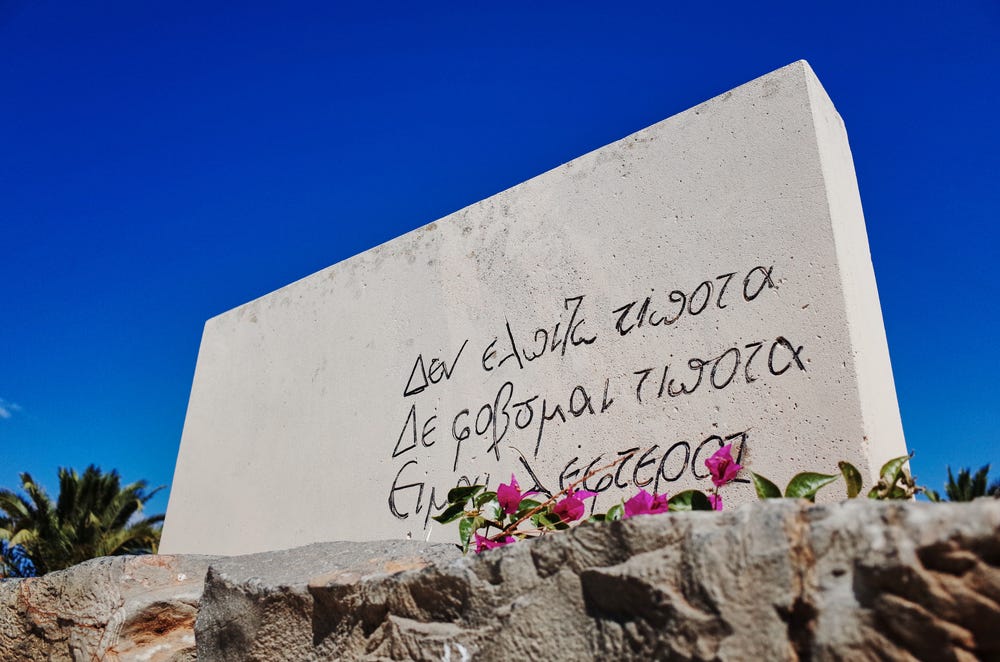

Man kann auf der Martinengo-Bastion der venezianischen Stadtmauer in Heraklion stehen, den Nordwind im Gesicht spüren und die in einen schlichten Stein gemeißelten Worte lesen: „Ich hoffe auf nichts. Ich fürchte nichts. Ich bin frei.“ Unter diesen Sätzen verbirgt sich Nikos Kazantzakis, der meistgelesene moderne griechische Schriftsteller, ein Mann, der Kreta im Blut und in der Sprache trug, selbst als die Welt ihn anderswohin rief. Seine Geschichte ist die Geschichte einer Insel, die aus Stürmen zu sprechen lernte, und eines Schriftstellers, der diesen Stürmen eine Stimme verlieh.

Ein Junge aus Heraklion

Nikos Kazantzakis wurde 1883 in Heraklion geboren, das viele Einheimische noch heute Candia nennen. Kreta stand damals unter osmanischer Herrschaft, und die Spannung war spürbar. Sein Vater, Michalis, war ein strenger, eigensinniger Mann, ein Kämpfer aus Leidenschaft, ehrlich wie Stein. Seine Mutter, Maria, brachte Wärme ins Haus. Später sollte Nikos seinen Vater zu einer mythischen Figur machen, zum Vorbild für Hauptmann Michalis, den düsteren Helden des Romans, der im englischsprachigen Raum unter dem Titel „Freiheit oder Tod“ bekannt ist. Dieses Elternhaus, geprägt von stillem Mut und unerschütterlicher Ausdauer, formte sein erstes Verständnis von Freiheit – nicht als Parole, sondern als tägliche Gewohnheit, Haltung zu bewahren.

Heraklion war in seiner Kindheit ein Ort mit engen Gassen und vielen verschiedenen Sprachen. Die Venezianer hatten ihre Löwendenkmäler und Bastionen hinterlassen, die Türken ihre Moscheen und Kaffeehäuser, die Griechen ihre Kirchen und Familienfeste. Es gab Aufstände und Gerüchte über Aufstände. Manche Männer verschwanden in den Bergen und kehrten abgemagert und mit neuem, entschlossenerem Gesichtsausdruck zurück. Die Insel erhob sich 1897 erneut, und 1898 wurde Kreta unter Prinz Georg von Griechenland ein selbstverwalteter Staat. Für einen Fünfzehnjährigen war der Anblick der wechselnden Flaggen und der abgelegten Uniformen prägend. Freiheit war möglich, aber nicht einfach. Sie kostete Menschenleben und war nicht perfekt. Kreta lehrte ihn das.

Er besuchte zunächst die örtlichen Schulen, dann eine Franziskanerschule, wo er erstmals mit französischen und lateinischen Orden in Berührung kam. Diese prägten ihn nicht, sondern erweiterten vielmehr seinen Horizont. Er las Dante und Homer und alles andere, was er finden konnte. Seine unstillbare Wissbegierde war sein größtes inneres Bedürfnis. Das zweite war sein Drang, Ideen in der Praxis zu erproben, anstatt sie in einer Bibliothek zu verwahren. Schon als Teenager führte er Notizbücher. Sie begleiteten ihn fortan. Er füllte sie auf Schiffen, in Bussen, in Cafés und in den kargen Zimmern billiger Hotels und kreiste dabei immer wieder um dieselben Fragen: Was bedeutet Freiheit? Wie lebt ein Mensch mit Gewissen und Sehnsucht? Wo ist Gott, und wer spricht für ihn, wenn überhaupt jemand?

Die Insel, die eine Stimme prägte

Kreta gab ihm mehr als nur einen Geburtsort. Es gab ihm einen Rhythmus. Der gesprochene kretische Dialekt, reich an alten Wörtern und schwungvollen Wendungen, floss in seine Prosa ein. Die Berge mit ihren langen, kahlen Linien weckten in ihm die Vorliebe für Einfachheit. Das Licht des Meeres ermöglichte es ihm, Freude ohne Sentimentalität zu beschreiben. Die alten Männer, die in Kafeneia Geschichten erzählten, lehrten ihn, dass eine Erzählung sich wie ein Messer bewegen muss, furchtlos, und zugleich wie ein Lied, ungeniert.

Kreta bot ihm auch Widersprüche, mit denen er sich auseinandersetzen musste. Die Insel hatte Klöster, in denen Mönche die ganze Nacht hindurch sangen, und Dörfer, in denen die Menschen bis zum Morgengrauen tanzten, und viele Orte waren beides zugleich. Sie trug die Erinnerung an den venezianischen Handel und die osmanische Herrschaft in sich und barg neue griechische Hoffnungen, roh und zart zugleich. Sie besaß eine raue Landschaft und eine zarte Bevölkerung. All das spürt man in seinen Werken. Er beschrieb Kreta nie wie eine Postkarte. Er beschrieb es als ein Feld, auf dem Kampf und Gnade immer wieder die Plätze tauschen.

Eine unruhige Erziehung

Kazantzakis verließ Kreta und ging nach Athen, um Jura zu studieren. Athen war eine Welt voller Cafés, Studentenclubs, Vorlesungen und Debatten. Er schloss sein Studium ab, das ihn lehrte, Worte wie Beweise abzuwägen, und ging anschließend nach Paris, um Philosophie zu studieren. Dort hörte er Henri Bergson über die schöpferische Evolution und den Lebensgeist sprechen. Die Pariser Jahre veränderten sein frühes Denken grundlegend. Er verließ die strengen Räume der Theologie und betrat ein offeneres Umfeld, in dem das Leben selbst eine unruhige Kraft war. Er behielt die Disziplin des Rechts bei, fügte die Kühnheit der Philosophie hinzu und ließ beides in seine Literatur einfließen.

Er begann zu übersetzen. Dante, Bergson, Homer, immer und immer wieder. Übersetzen war für ihn keine mechanische Tätigkeit. Es war ein Ringen und eine Lektion in Demut. Man lernt die Bedeutung jedes einzelnen Wortes kennen, wenn man versucht, es in eine neue Sprache zu übertragen, ohne es zu verfälschen. Er schrieb Theaterstücke, Essays und Gedichte. Er experimentierte mit Versformen und füllte sie mit Bildern von Meer, Bergen und Heiligen, die sich wie eigensinnige Bauern benahmen.

Krieg, Exil und Rückkehr

Das frühe 20. Jahrhundert bot einem Schriftsteller wenig Ruhe. Griechenland geriet in Kriege. Flüchtlinge überquerten die Meere und bestiegen Züge. Regierungen wechselten rasch. Kazantzakis arbeitete eine Zeit lang im öffentlichen Dienst, am bekanntesten ist wohl seine Mitwirkung an der Evakuierung griechischer Flüchtlinge aus dem Kaukasus im Jahr 1919. Diese Arbeit erfüllte ihn mit Stolz und Erschöpfung. Er sah Gesichter, die ihn nie wieder losließen. Er sah Menschen, die ihr gesamtes Hab und Gut in zwei Säcken und einer Wiege mit sich herumtrugen. Er bewunderte ihren Überlebenswillen und misstraute großen Reden, die den Hungernden nicht halfen.

Er reiste wie ein Fieberkranker. Er bestieg den Berg Athos und schlief unter Ikonen, er reiste nach Moskau und beobachtete die neue Ordnung mit forschendem Blick. Er besuchte Spanien und den Nahen Osten, Ägypten und den Sinai. Reisen war für ihn kein Tourismus, sondern eine Denkweise. Er reiste nie, um Kreta zu entfliehen. Er reiste, um Kreta im Kontext des Restes der Welt zu sehen. Er lernte Sprachen und erprobte Ideen. Er schrieb unaufhörlich. Er versuchte sich an Romanen in verschiedenen Formen, bis er den Ton fand, der sich für ihn wie der eigene anfühlte.

Die Entstehung von Zorba

Wenn man außerhalb Griechenlands von Kazantzakis spricht, meint man oft „Alexis Sorbas“. Der englische Titel ist cleveres Marketing. Die Griechen kennen den Roman unter dem Titel „Alexis Sorbas“. Kazantzakis lernte den echten Giorgis Sorbas bei einem Braunkohleprojekt fernab von Kreta kennen, doch im Roman siedelte er Sorbas in der kretischen Landschaft an. Ein namenloser Erzähler, ein lebenslustiger Bücherwurm, kommt nach Kreta, um ein Bergwerk zu eröffnen. Dort begegnet er Sorbas, einem Mann, der erst tanzt und dann denkt, und stellt ihn als Vorarbeiter ein. Das Bergwerk scheitert, eine dörfliche Geschichte entfaltet sich auf den Seiten, und doch strahlt das Buch vor Leben. Sorbas ist tollkühn und zärtlich, vulgär und edel. Er scheut sich nicht vor dem Schmerz. Er erträgt ihn und tanzt trotzdem.

Die Welt verliebte sich in diesen Tanz. Jahre später machte ihn der Film berühmt, gedreht an einem Strand in Akrotiri, wo der Wind um die Landzunge weht und sich der Himmel weit öffnet. Der Erfolg hatte seinen Preis. Viele Leser hörten hier auf und tauchten nie wieder tiefer in Kazantzakis‘ Werk ein. Das ist schade, denn „Alexis Sorbas“ ist nur eine Tür zu einem viel größeren Haus. Man kann es als eine Feier des Lebens lesen. Man kann es aber auch als eine Geschichte über Scheitern, Trauer und die zerbrechlichen Brücken zwischen Menschen lesen, die die Welt unterschiedlich sehen. Es ist ein Buch, das lächelt, aber es lächelt mit einer Narbe.

Glaube, Zweifel und Akitiki

Das Buch, das im Zentrum seines Denkens steht, ist kein Roman. Es ist ein kurzes, dichtes Werk mit dem Titel „Askitiki“, im Englischen auch bekannt als „Die Erlöser Gottes“. Darin entwirft Kazantzakis ein Glaubensbekenntnis, das vom Kampf geprägt ist. Er spricht vom Aufstieg der Seele in fünf Stufen: von der Materie zum Leben, zur Seele, zu Gott und zurück zur Welt. Er schreibt wie ein Prophet, der keine Erhörung erwartet, aber dennoch spricht, weil das Feuer in seiner Brust kein Schweigen duldet.

Beim Lesen von Askitiki hallt der Klang Kretas wider. Die Sprache duftet nach Erde und Salz. Der Gott, den er beschwört, ist nicht der Gott der behaglichen Sofas und der ruhigen Nachmittage. Er ist der Gott, dem man im Winter auf einem Bergrücken begegnet, wenn der Atem wie eine Wolke ist und der Schnee unter den Stiefeln wie Glas knirscht. Kazantzakis hat sich nie mit Dogmen abgefunden. Er respektierte den Glauben, aber er wehrte sich gegen die Schubladen, in denen er sich einordnet. Dieser Widerstand entfachte Kontroversen um seine Bücher, insbesondere um „Die letzte Versuchung Christi“, in der Christus mit all seinen menschlichen Kämpfen dargestellt wird, und um die „Odyssee“, eine wilde Fortsetzung Homers, die Odysseus in neue Länder und zu rastlosen Idealen führt.

Einige Kirchenvertreter verurteilten ihn. Zeitweise wurde seine Exkommunikation gefordert, die letztendlich jedoch nicht vollzogen wurde. Buchhandlungen nahmen seine Werke zeitweise aus dem Sortiment. Er schrieb nie, um zu schockieren. Er schrieb, um ehrlich über Zweifel, Hoffnung und die Sehnsucht nach Gott zu sprechen, die selbst nach dem Ende aller Diskussionen bestehen bleibt. Er wandte sich dem Geheimnis zu, anstatt sich ihm zu entziehen.

Freiheit oder Tod

Für einen Kreter ist Freiheit nie ein einfaches Wort. Kazantzakis hat daraus einen Roman gemacht. „Hauptmann Michalis“ spielt in Heraklion während eines Aufstands gegen die osmanische Herrschaft. Die Männer darin sind keine makellosen Helden. Sie sind Menschen aus Fleisch und Blut. Liebe und Pflicht verstricken sich. Rache lauert in den Gassen. Doch ein rauer Ehrenkodex zieht sich wie ein gespannter Draht durch die Kapitel. Die Stadt wird zum Schauplatz von Mut und Torheit. Es gibt Szenen, in denen die Figuren wie die alten Männer in den Cafés sprechen, Geschichten erzählen, während sich Rauch um ihre Finger kräuselt, Humor und Wut im selben Satz.

Das Buch ist zugleich ein Porträt seines Vaters, so wie er ihn in Erinnerung hatte: hart, aufrichtig, kompromisslos. Es ist eine Hymne an die Insel, einen Ort, an dem die Menschen lernen, Härten zu ertragen, ohne ihren Humor zu verlieren. Man kann es als Geschichtswerk lesen. Man kann es als Ratgeber für die Seele lesen. Freiheit ist in seinen Augen nicht Bequemlichkeit. Sie ist nicht die Abwesenheit von Kampf. Sie ist die Art, mit sich selbst umzugehen, wenn es hart auf hart kommt.

Eine aus dem Fels gehauene Sprache

Kazantzakis schrieb in einem Griechisch, das kraftvoll und zugleich prägnant wirkt. Er schöpfte aus dem kretischen Dialekt und aus älteren Formen. Er liebte zusammengesetzte Wörter und ausdrucksstarke Verben. Er forderte Übersetzer heraus, mit ihm Schritt zu halten. Die englischen Übersetzungen seiner Bücher stehen oft vor der Wahl zwischen Eleganz und Direktheit. Er wollte Direktheit. Seine Sätze bewegen sich wie ein Hirte über einen Bergrücken, flink und aufmerksam, mit plötzlichen Momenten der Stille. Er hatte keine Geduld für Süßes oder Verschnörkeltes. Wenn er über die Liebe schrieb, beschönigte er sie nicht. Wenn er über den Tod schrieb, verklärte er ihn nicht. Diese Ehrlichkeit trägt dazu bei, dass seine Worte im Gedächtnis bleiben.

Reisen als Lehrling

Er reiste unaufhörlich. Er schrieb Reiseberichte über Spanien, Japan und China, England, Russland und Palästina. Seine Essays über die Orte, die er besuchte, lasen sich wie Berichte von der Frontlinie des menschlichen Daseins. In Spanien erlebte er Stierkämpfe und den Schatten des Bürgerkriegs. In Russland versuchte er, hinter die Propaganda zu blicken und den neuen Menschen zu erkennen, den die Revolution versprach. In Japan und China lauschte er den alten Stimmen inmitten des Lärms des modernen Wandels. Das Reisen bewahrte ihn davor, ein Provinzschreiber zu werden, doch seine Wurzeln blieben in Kreta. Er trug einen kretischen Kompass in sich. Wo immer er hinkam, verglich er neue Länder mit dem Licht der Berge seiner Heimat.

Liebe, Freundschaften und Streitereien

Er war zweimal verheiratet. Seine erste Ehe mit Galatea Alexiou, selbst Schriftstellerin, war eine Verbindung zweier Geister, die mit der Zeit zerbrach. Seine zweite Ehe mit Eleni Samiou schenkte ihm eine Gefährtin, die die Last seiner Arbeit und die Unruhe seines Alltags verstand. Eleni sollte später sein Andenken bewahren, seine Schriften redigieren und mit Wärme und Offenheit Geschichten aus ihrem gemeinsamen Leben erzählen. Er pflegte Freundschaften mit Dichtern, Malern, Politikern und Priestern. Er war kein Mann, der sich leicht einer bestimmten Gruppe zuordnen ließ. Er konnte den ganzen Tag mit jemandem streiten und abends mit ihm eine Flasche trinken. Er war großzügig und anstrengend zugleich.

Der Staat bot ihm hin und wieder Posten an. Einige nahm er an, andere lehnte er ab. Nach dem Krieg, als Griechenland in einer schwierigen Lage war und jede Entscheidung mehr Schatten als Licht zu werfen schien, übernahm er kurzzeitig ein Regierungsamt. Die Bürokratie lag ihm nicht. Er zog die Disziplin des Pagenberufs den Kompromissen eines Amtes vor. Auch Auszeichnungen wurden ihm angeboten. Mehr als einmal war er dem Nobelpreis nahe. Er unterlag anderen. Das verbitterte ihn nicht. Er hatte bereits seinen eigenen Maßstab für Erfolg erreicht, der nicht von Medaillen abhing.

Die letzte Reise

1957 reiste er zur medizinischen Behandlung nach Deutschland. Jahrelang hatte er sich selbst so viel abverlangt, dass es selbst einen stärkeren Körper erschöpft hätte. Er schrieb frühmorgens, ging spazieren, schrieb wieder, stritt sich auf Papier mit sich selbst, traf sich dann mit Freunden und arbeitete anschließend weiter. Schließlich gab sein Körper auf. Er starb an einem grauen Herbsttag in Freiburg, und sein Leichnam wurde in die Heimat überführt. Aufgrund von Kontroversen um einige seiner Bücher wurde ihm eine Beisetzung auf geweihtem Boden verweigert. So bettete ihn die Stadt auf die Mauern, die sie von Venedig geerbt hatte, unter freiem Himmel, wo Wind und Vögel wachen. Es ist schwer, sich einen passenderen Ort vorzustellen. Der Mann, der über Freiheit schrieb, ruht auf den alten Steinen, die eine Stadt durch Belagerungen hindurch schützten, und blickt über Dächer und Olivenbäume, mit den weißen Bergen in der Ferne, wenn die Luft klar ist.

Warum er jetzt wichtig ist

Warum sollte man Kazantzakis heute lesen? Weil er die Frage aufgreift, die immer wieder in verschiedenen Formen auftaucht: Wie soll man leben? Er gibt keine Ratschläge für den Lebensstil. Er führt uns an den Rand des Abgrunds, wo wir uns entscheiden müssen. Arbeite hart. Liebe leidenschaftlich. Bete, wenn du kannst, aber sei ehrlich mit deinen Zweifeln. Verstecke dich nicht vor dem Leid. Verehre nicht den Komfort. Schaffe Schönheit aus deinen Schmerzen, wenn du kannst. Tanze, wenn dich die Musik ruft, selbst wenn gerade alles zusammengebrochen ist. Weigere dich, dich selbst zu belügen.

Für Kreta ist sein Werk mehr als Literatur. Es ist ein Spiegel. Man erkennt in seinen Büchern den eigensinnigen Widerstand der Insel gegen jegliche Zähmung. Man sieht aber auch ihre Herzlichkeit, die Art, wie Fremden ohne Zögern ein Platz und ein Glas angeboten werden, den Stolz, der sich in Gastfreundschaft verwandelt, gerade in dem Moment, in dem Stolz in Wut umschlagen könnte. Er hat den kretischen Charakter nicht als Museumsstück, sondern als lebendiges Wesen gezeichnet, das sich ständig wandelt und doch wiedererkennbar ist. Jeder, der verstehen will, warum diese Insel die Menschen so in ihren Bann zieht, sollte ihn lesen. Er fängt den Duft von Thymian nach dem Regen ein, das Läuten der Schafglocken in der Abenddämmerung, den plötzlichen Ausbruch von Gesang in einem Hof, wo der Arbeitstag endlich getan ist.

Für die Welt da draußen ist er ein Schriftsteller, der sich der Verzweiflung widersetzt. Er erlebte das 20. Jahrhundert in seiner schlimmsten Form. Er sah Leichen, zerstörte Städte und Menschen, die von einem Ort zum anderen flohen auf der Suche nach Sicherheit. Seine Antwort darauf war nicht, abzustumpfen oder zynisch zu werden. Sie bestand darin, weiterhin Sätze zu schreiben, die sich der Lüge nicht beugen. Sie bestand darin, das Leben zu preisen, ohne seine Kosten zu leugnen. Das ist zu jeder Zeit ein unschätzbares Geschenk für den Leser.

Wie man auf der Insel in seine Fußstapfen treten kann

Wenn Sie die Orte entdecken möchten, die ihn geprägt haben, beginnen Sie in Heraklion. Schlendern Sie entlang der Stadtmauer und besuchen Sie sein Grab. Lassen Sie sich Zeit. Genießen Sie die Geräusche der Stadt, vermischt mit dem Wind. Lesen Sie die Inschrift auf dem Grabstein und fragen Sie sich, was Sie erhoffen und was Sie fürchten. Gehen Sie hinunter in die Straßen und schlendern Sie durch die älteren Viertel, wo Kinder Fußball an der Mauer spielen und alte Männer mit leiser Stimme sprechen, deren Stimmen weiter hallen, als man denkt. Besuchen Sie das Historische Museum von Kreta. Dort finden Sie ihm gewidmete Räume mit Manuskripten und Fotografien, die ihn lebendig werden lassen.

Machen Sie einen Ausflug nach Myrtia, einem Dorf in den grünen Hügeln südlich von Heraklion. Dort bewahrt das Nikos-Kazantzakis-Museum seine Briefe, seine Reisekoffer, seine Brille und die Stifte auf, mit denen er sich durch jedes seiner Bücher arbeitete. Das Museum ist kein Ort nüchterner Bewunderung. Es ist ein Ort, an dem man sieht, wie ein Leben aus alltäglichen Dingen mit außergewöhnlicher Konzentration gestaltet wird. Die Handschrift ist ordentlich und zugleich schwer lesbar, die Zeilen eng, die Korrekturen zahlreich. Man erkennt, dass der flüssige Text auf dem Papier hart erarbeitet wurde.

Reise weiter in die Dörfer, die noch Spuren des alten Lebens tragen, das er so liebte. Setz dich in ein Kafeneion, wo die Stühle abgenutzt sind. Frag den Wirt nach Kapitän Michalis und beobachte, wie das Wort Freiheit wie ein vertrautes Wort auf den Tisch fällt. Fahr nach Westen nach Chania und steh an dem Strand, wo der Film „Alexis Sorbas“ ein bestimmtes Bild von Griechenland in den Köpfen von Millionen Menschen verankert hat. Schau hinter die Klischees und denke über die wahre Wahl nach, die er uns vor Augen führt. Nicht die Wahl zwischen Arbeit und Tanz, sondern die Wahl, ein großzügiges Herz zu bewahren, wenn Pläne scheitern.

Wenn dich die Berge rufen, wandere auf einem Pfad des Psiloritis, entlang des Bergrückens oberhalb von Zaros oder hinauf hinter den Archanes, wo das Land ansteigt und der Wind mehr zu sagen hat. An diesen Orten wirst du verstehen, warum seine Sätze so stark vom Wetter geprägt sind. Nimm ein kleines Notizbuch mit und versuche, eine Seite mit Beschreibungen zu verfassen. Die Landschaft wird deine Adjektive korrigieren. Sie duldet keine Umschweife. Sie bevorzugt klare Worte und ehrliche Pausen.

Der Zweck seiner Arbeit

Kazantzakis schrieb nicht, um berühmt zu werden. Er schrieb, um seine Seele zu retten – ein Ausdruck, den er nicht leichtfertig verwendete. Er glaubte, der Mensch sei eine Brücke. Fleisch und Knochen. Hunger und Gewissen. Wut und Barmherzigkeit. Er glaubte, die Aufgabe bestehe darin, diese Brücke zu überqueren, ohne auf der einen Seite in Eitelkeit oder auf der anderen in Verzweiflung zu versinken. Als er Romane schrieb, testete er die Belastbarkeit dieser Brücke. Mit „Askitiki“ hielt er die Regeln des Überquerens fest, so wie er sie verstand.

Er wollte, dass seine Leser lebendiger wurden. Er wollte nicht, dass sie ihm gehorchten. Er forderte Mut. Wer ihn liest, spürt den Druck, manchmal sogar ein unangenehmes Gefühl. Faulheit erträgt er kaum. Doch er ist nicht grausam. Er lacht oft und herzlich. Sein Lachen ist nicht bitter. Es ist das Lachen eines Menschen, der die Welt trotz allem liebt und sie immer wieder mit Worten bereichern will.

Missverständnisse und der Mann dahinter

Weil er über Christus so schrieb, dass der Kampf im Vordergrund stand, glaubten manche, er wolle den Glauben verspotten. Weil er über Freiheit schrieb, ohne sich nationalen oder parteipolitischen Vorgaben zu beugen, hielten ihn manche für illoyal. Weil er Zorba eine Stimme verlieh, die viele überzeugender fanden als Predigten, glaubten manche, er verherrliche Genusssucht. Er lebte mit diesen Missverständnissen und verschwendete nicht viel Zeit damit, sie auszuräumen. Er schrieb lieber weiter.

Der Mann, der aus Briefen und Zeugnissen hervortritt, ist gleichermaßen tiefgründig und einfach. Er mochte einfache Kost. Er stand früh auf. Er arbeitete mit stetiger Disziplin. Er konnte stur sein. Er konnte vergeben. Seine kindliche Begeisterung für neue Orte bewahrte ihn davor, ein Snob zu werden. Er war dankbar für Freunde und Leser. Er hatte Geduld mit seinen eigenen Fehlern. Er verwarf mehr Seiten, als die meisten Schriftsteller behalten. Er wusste, dass sich ein Satz, der es wert ist, behalten zu werden, oft als ein Satz tarnt, den man eigentlich streichen möchte. Er hatte die alte kretische Angewohnheit, oberflächlichen Lächeln zu misstrauen, und die ebenso alte Angewohnheit der Großzügigkeit, sobald Vertrauen gewonnen war.

Bericht an Greco und die Kunst des Abschiednehmens

Spät in seinem Leben schrieb er „Bericht an Greco“, eine Art spirituelle Autobiografie, die zwischen Erinnerung und Mythos changiert. Es ist keine bloße Aufzeichnung von Ereignissen, sondern eine Abrechnung. Er spricht zu den Ahnen und den Lehrern. Er spricht zu Kreta, als wäre sie die Person, die ihn erzogen und getadelt hat. Er spricht wieder zu Gott, nicht als höflicher Gläubiger, sondern als ein Mann, der nicht aufhören kann, über die Kluft hinweg nach einer Antwort zu rufen. Das Buch wirkt wie das Packen für eine lange Reise, bei dem man entscheidet, was in den Koffer gehört und was man zu Hause lässt. Er packt seine Misserfolge und seine Sehnsüchte ein. Er packt die Insel ein. Er versucht, mit dem Rest Frieden zu schließen.

Was man lesen sollte und wie man es lesen sollte

Wenn Sie Kazantzakis durch Zorba kennenlernen, wunderbar. Bewundern Sie den Tanz, aber hören Sie nicht dabei auf. Lesen Sie „Hauptmann Michalis, Freiheit oder Tod“, um die Insel unter Ihren Füßen und die Politik unter Ihrer Haut zu spüren – denn dort entfaltet sich ihr wahres Wesen. Lesen Sie „Die letzte Versuchung Christi“, wenn Ihr Glaube stark genug ist, um hinterfragt zu werden. Lesen Sie die Odyssee, wenn Sie sehen wollen, wie ein griechisches Epos aussieht, wenn ein moderner Geist sich weigert, sich mit Konventionen abzufinden. Lesen Sie „Bericht an Greco“, um den Mann kennenzulernen, der all diese Bücher in seinem Herzen trug. Lesen Sie seine Reiseberichte, um zu erfahren, wie er anderen Kulturen zuhörte, ohne seine eigene zu verlieren.

Lesen Sie langsam. Sein Stil ist nicht schwierig, aber er verlangt Ihre Aufmerksamkeit. Sie werden Sätze finden, die Sie abschreiben möchten. Sie werden Passagen finden, mit denen Sie hadern möchten. Sie werden den Duft von Thymian wahrnehmen, das Knacken eines Taus an einem Boot, das halb traurige Lächeln einer alten Frau, die viele Regierungen erlebt hat. Lassen Sie das Werk auf sich wirken.

Kreta nach Kazantzakis

Auch nach seinem Tod prägte die Insel weiterhin Schriftsteller. Neue Stimmen traten hervor, jede mit ihrem eigenen Ton. Doch sein Einfluss bleibt bestehen. Der Flughafen in Heraklion trägt seinen Namen. Das Museum bewahrt seine Aufzeichnungen sorgsam auf. Leser aus aller Welt reisen mit seinen Büchern im Gepäck auf die Insel. Manche kommen wegen des Films. Andere, weil ihnen ein Dozent an der Universität ein Exemplar von „Alexis Sorbas“ in die Hand gedrückt hat. Sie kommen an, erleben die Landschaft und lesen seine Werke oft mit neuen Augen. Das Licht der Berge verändert die Seiten in ihrem Kopf.

In den Dörfern hört man noch immer Geschichten, die von ihm geprägt sind. Der Witz, der plötzlich ernst wird. Das ernste Gespräch, das mit einem harmlosen Scherz endet. Die Überzeugung, dass Gastfreundschaft mehr ist als bloße Höflichkeit. Sie ist eine Lebenseinstellung. Man trifft Menschen, die politisch unterschiedlicher Meinung sind, sich aber dennoch gegenseitig ein Glas einschenken. Man trifft Priester, die seine Bücher gut kennen und mit einer Art vorsichtiger Zuneigung darüber sprechen. Man trifft junge Schriftsteller, die ihn hinter sich gelassen haben und doch nicht ganz seinem Schatten entkommen können. Einem guten Schatten. Einem Schatten, der dem Licht Form verleiht.

Warum es sich lohnt, ihn kennenzulernen

Wer Kazantzakis kennt, lernt Kreta ehrlich kennen. Nicht als ein Paradies ohne Probleme, nicht als eine kitschige Postkartenidylle. Sondern als einen lebendigen Ort mit einer langen Geschichte und unerschütterlicher Hoffnung. Er lehrt uns, die Menschen zu respektieren, die diese Insel zu dem gemacht haben, was sie ist. Fischer, die bei rauer See hinausfahren, weil ihre Familien den Fang brauchen. Hirten, die auf Anhöhen Zäune reparieren, während die Wolken wie Heerscharen heranziehen. Frauen, die Haushalte führen, die so ordentlich und flexibel sind, dass selbst ein General vor Neid erblassen würde. Kinder, die mit alten und neuen Liedern aufwachsen. Politiker, die Versprechen geben und an der Realität scheitern. Priester, die das ganze Jahr über Trauer und Freude tragen. Fremde, die auf der Suche nach etwas ankommen und manchmal mehr finden, als sie erwartet haben.

Allein schon wegen seiner Sprache ist er es wert, gekannt zu werden. Er formte das Griechische zu Gestalten, die sich beim Lesen unausweichlich anfühlen. Er erweiterte die Ausdrucksmöglichkeiten der Sprache, ohne dabei den Anschein zu erwecken, für ein Museum zu schreiben. Er ist es wert, gekannt zu werden, weil er sich den großen Themen widmete und sich weigerte, sie zu vereinfachen. Er ist es wert, gekannt zu werden, weil er uns daran erinnert, dass das Leben keine Marke ist, die man kuratieren kann. Es ist ein beschwerlicher Weg, der dennoch voller Freude sein kann.

Eine persönliche Art zu enden

Geht man am späten Nachmittag zu seinem Grab, wirkt die Stadt unter einem freundlicher als am heißen Mittag. Kinder jubeln im Park. Ein Motorrad rattert vorbei. Eine Möwe schwebt und kippt dann davon. Die Worte auf dem Stein klingen weniger nach Prahlerei, sondern eher nach einem Gebet. Ich hoffe auf nichts. Ich fürchte nichts. Ich bin frei. Er meinte nicht, dass er keine Wünsche oder Ängste hätte. Er meinte, dass er so leben wollte, dass sie ihn nicht beherrschen. Der Satz ist ein Seil, an dem man sich festhalten kann, wenn der Weg unter den Füßen wackelt.

Dann schlendern Sie hinunter in die Stadt und essen Sie in einem kleinen, unkomplizierten Lokal. Bestellen Sie das, worauf die Küche an diesem Tag besonders stolz ist. Stoßen Sie auf einen Mann an, der wie ein Wirbelwind schrieb und gleichzeitig ein Hirte war. Ein Mann, dessen Gedanken die Welt bereisten und dessen Herz Kreta nie verließ. Wenn Sie mit Fremden am Nachbartisch ins Gespräch kommen und die Unterhaltung von Büchern über Arbeit und Familie bis hin zum Wetter, das sich bis zum Morgen ändern könnte, reicht, lächeln Sie. Sie befinden sich soeben in der Welt von Kazantzakis. Hier sind Sie genau richtig.

Das ist ein wunderbarer Artikel.Danke!